- Web3.0って最近よく聞くけどいったい何のこと?

- Web3.0に投資チャンスはあるの?

- Web3.0の投資銘柄が知りたい

こういった疑問にお答えします。

はじめにお伝えすると「Web3.0」とは、バズワードでも一時的なトレンドでもありません。

新しい時代を創るインターネット構造の変化であり、私達の生活に影響を及ぼす巨大なムーブメントです。

本記事では、次の内容をもとに「Web3.0」について約3.3万字で徹底解説をします。

- インターネットの歴史

- Web1.0とは

- Web2.0とは

- Web2.0が抱える4つの課題

- Web3.0の基盤となるブロックチェーン

- Web3.0の重要な6つのカテゴリー

- Web3.0の主要な6つの投資銘柄

- Web3.0がもたらす未来

- Web3.0に残された課題

- Web3.0は実際にむかう

本記事を読めばWeb3.0に関する最新テクノロジーと世界情勢について知識が深まります。

今後の投資トレンドをいち早く理解でき、銘柄選定の際にも知識がプラスに働くことでしょう。

Web3.0の領域はまだ始まったばかりで投資チャンスは山程あります。

なるべく分かりやすい解説を心がけておりますので、初心者の方でも安心して最後までお読み下さい。

※本記事は2022年2月時点の情報をもとに執筆しています。テクノロジーの分野は変化が速いため読む時期によっては情報が古くなっている恐れがあります。あらかじめご了承ください。

Web3(Web3.0)とは何か?Webの歴史から投資銘柄まで徹底解説

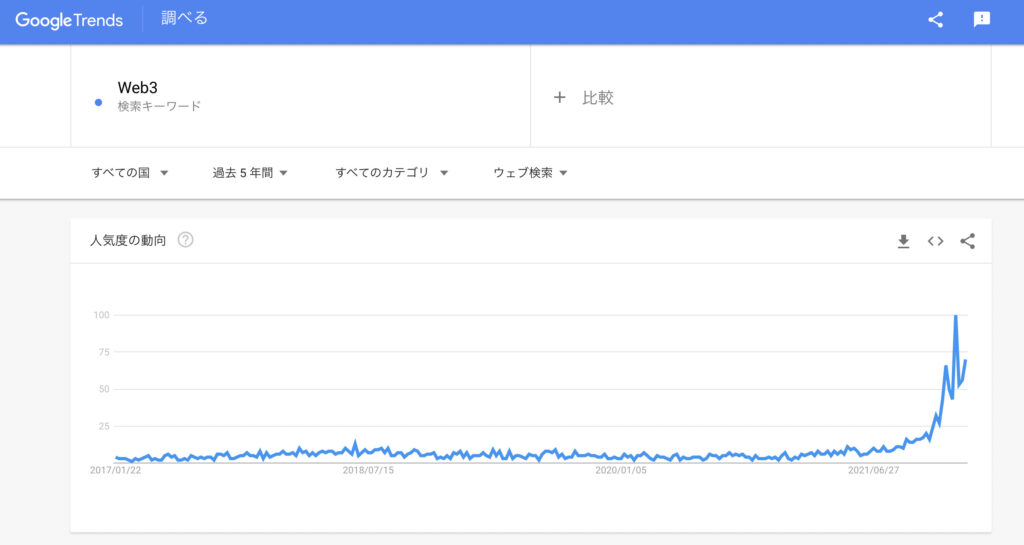

「Web3.0」略してWeb3(ウェブスリー)は、2021年の後半にバズワードとして急激に注目を集めました。

Googleトレンドを見ると2021年後半より世界中で検索されているのが分かります。

仮想通貨取引所で世界一位のBinance(バイナンス)のツイートも話題を呼びました。

そもそも「Web3.0」とはイーサリアム共同創設者のギャビン・ウッド氏が提唱した言葉で「インターネット構造の概念」を指します。

「いきなり概念の話をされてもわからないよ..。」

このような疑問を解決して深く理解するためには、「Web1.0」からはじまるインターネットの歴史を振り返る必要があります。

なぜならインターネットは時代の流れと共に次のように変化してきたからです。

「Web1.0」→「Web2.0」→「Web3.0」

なるべく簡潔に次の順番で解説していきます。

- Web1.0時代とその課題

- Web2.0時代とその課題

Web1.0時代:1990年〜

「Web1.0」はWWW(ワールドワイドウェブ)が発明された1990年〜2004年までの期間を指します。

当時インターネットが世間から注目された理由は「誰でも自由に情報発信ができるようになった」ことです。

今では当たり前のことですが、インターネットが普及する前の社会では出版社やTV局を通すしか情報発信する術がなかったのです。

当時の発信方法は次の通りです。

- 新聞

- テレビ

- ラジオ

- 雑誌

- 書籍

上記メディアでの発信は今でもハードルがありますよね。そこに新しい情報発信の場を作ったのがインターネットでした。

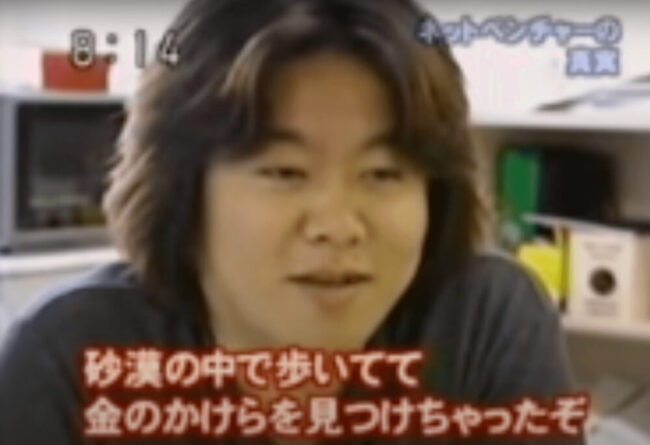

2000年 27歳のホリエモン氏がインターネットに出会った衝撃をテレビのインタビューでこう語っています。

「砂漠の中で歩いてて、金のかけらを見つけちゃった」

このようにインターネットを通して企業や個人が自由に発信ができるようになった時代を「Web1.0」と呼びます。

Web1.0の課題

新しい情報発信の場が誕生した「Web1.0」ですが、同時に問題点も抱えていました。

それは情報発信のハードルが高く、ごく一部の人にしかできなかったという問題です。

具体的な問題点は次の通りです。

- 情報発信には高価なパソコンが必要

- 通信速度が遅くネットワークコストが高額

- プログラミング言語の習得が必要

だれでも自由に情報発信できるとはいっても、実際多くの人には高いハードルがあったのです。

「Web1.0」は一方向性の時代(Read Only))と呼ばれています。

その理由は一部の個人や企業だけが情報発信をし、一般ユーザーは情報を読むだけという形になっていたからです。

このような「Web1.0」の課題点を解決して生まれたのが「Web2.0」なのです。

Web2.0時代:2005年〜現在

「Web2.0」はスマートフォンとSNSが発展した2000年代後半から現在に至るまでの期間を指します。

技術の進歩により安価で高品質なスマートフォンとネット回線が発展したことで、誰もがスマートフォンを手にSNSを通じて世界中とつながったのです。

「Web1.0」の課題は全て解決され、誰もが自由に情報発信ができる時代になったのです。またこの頃からGAFAと呼ばれる巨大テック企業によってSNSやクラウドサービスが提供され始めます。

ちなみにGAFAとは世界を代表するIT企業4社の総称です。

SNSの登場

「Web2.0」では様々なSNSが登場し情報発信の場が飛躍的に増えました。

代表的なSNSは次の通りです。

- mixi

- LINE

- Blog

- YouTube

- TikTok

- Voicy

SNSの登場で国境を越えて人々がつながり、世界中どこにいても気軽にメッセージを送れるようになりました。

さらに情報発信の場が増えたことで、誰もがクリエイターとなり価値を提供できるようになったのです。

例えばTwitterでつぶやいたり、Instagramで投稿したり、YouTubeで発信したりなど。

国民全員が発信者となれるため日本では「一億総クリエイター時代」とも呼ばれています。

テクノロジーの発展によりWebは見るだけのものではなく「誰もが参加できる場所」へと変化を遂げたのです。

「Web2.0」は情報の受け取りと発信が出きる事から「双方向性の時代」とも呼ばれています。

Web2.0の課題4つ

「現時点でテクノロジーは十分に発展しているし、課題なんてあるのだろうか?」

このように考えるのも無理はありません。

確かに「Web2.0」は人々に大きな恩恵をもたらしインターネットを発展させてきました。

しかしながら今のインターネット構造には4つの大きな課題があるのです。

「Web2.0」の4つの課題は次のとおりです。

- プライバシー

- 個人情報の流出・悪用

- 中央集権化

- データの所有権

順番に解説していきます。

課題1:プライバシー問題

「Web2.0」の課題一つ目は「プライバシー問題」です。

現在GAFAを筆頭に一部の巨大企業に個人データが独占されています。なぜならこれらの巨大企業は世界中で使われるサービスを展開しており個人データが集まる構造になっているからです。

個人データとはビッグ・データのことで「未来の原油」と言われているぐらい貴重な情報です。

ビッグデータには住所や年齢、性別などの基本情報だけでなく個人の趣味趣向や行動履歴、性格などのプライベート情報も含まれます。

「個人データが一極集中すると何か問題があるの?」

こういった疑問を持たれるかもしれません。

結論からお伝えするとすでに個人データを悪用した事件が起きているのです。

「ケンブリッジ・アナリティカ事件」をご存知でしょうか?

Facebookの個人データ8700万人分を不正に取得利用しアメリカ大統領選の結果を誘導したとされる凶悪な事件です。

世界中で話題となりNetflixで映画化されるなど事件の波紋は広がりました。

ケンブリッジ・アナリティカ事件を簡単にまとめると次のとおりです。

- Netflixで映画化(グレートハック:SNS市場最悪のスキャンダル)

- Facebook上で心理学アプリを通して個人データを不正に収集

- ケンブリッジ・アナリティカ社が買い取って分析

- 対象ユーザーに偏った思想の選挙広告を打つ

- その広告がドナルド・トランプ元大統領の当選に影響を及ぼした

- FacebookのCEOマーク・ザッカーバーグが大筋を認め謝罪

- ケンブリッジ・アナリティカ社は倒産

事件の内容を見てどのように感じましたか?

自分の意思で選挙に行ったつもりが気づかぬうちに心理操作され、更には個人のプライベート情報が極秘に売買されていたのです。

その気になれば巨大企業が人々を操れてしまうWeb2.0の構造には、正直言って恐怖を感じてしまいます。

課題2:個人情報の流出・悪用

「Web2.0」の課題二つ目は「個人情報の流出・悪用問題」です。

データがひとつの場所に集まると、必然的に漏洩や悪用のリスクが高まります。

実際に日本でも数多くの漏洩事件が発生しているのです。

2014年7月ベネッセコーポレーションにて会員約2,900万件の個人情報を従業員が売却目的で漏洩させ200億円を超える損害が発生。

2019年7月セブンペイの不正利用が行われ約3,240万円の損害が発生。

2021年12月LINE Payが約13万3,000件の決済関連情報を漏洩させる事件が発生。

上記の例はほんのごく一部ですが、漏洩事件は世界中で毎日のように起こっています。

参考に個人情報漏洩事件をまとめたサイトを貼っておきますので、是非一度ご覧ください。あまりの多さにビックリすることでしょう。

課題3:中央集権化

「Web2.0」の課題三つ目は「中央集権化問題」です。

中央集権化とは権力を持っている一部の人間が「すべてをコントロールできる状態」を指すのですが、今のインターネット社会では中央集権化が起きているのです。

課題1で説明した通り「Web2.0」ではGAFAを筆頭に特定の企業にビッグデータが集中しており、そのビッグデータを基に莫大な利益を得ています。

現にGAFAの時価総額は400兆円にも昇りドイツ一国のGDPに匹敵します。

資本主義社会では富の多さ=権力を表します。

つまり一企業が一国を超えるほどの権力を持ちコントロールできるインターネット構造になっているのです。

実際にアメリカのトランプ元大統領が一企業の判断でSNSから追放されました。

トランプ氏はSNS全体で約1億5000万フォロワーを抱えていましたが、一瞬にしてすべてを失ったのです。

SNSからの追放はネット社会での人権を失ったことに等しく、この事件から「一企業が個人の人権を奪うほどの権力を持って良いのか?」といった議論が世界中で活発になりました。

また、国家権力が特定のサービスを規制することも問題視されています。

中国では国としてGAFAが提供するサービスを遮断しており、中国のネット回線からはアクセスできません。

現在は撤回されていますが、一時期アメリカでもトランプ大統領がTikTokの規制をかけました。つまり国が規制したら、私達が日々当たり前に使っているサービスが使えなくなる可能性があるのです。

上記の通りで「Web2.0」の現状は一部の企業や国がすべてをコントロールできる権力をもつ 中央集権化となっているのです。

課題4:データの所有権

「Web2.0」の課題四つ目は「データの所有権問題」です。

突然ですがデータの所有権について考えたことはありますか?

驚くべきことに現在「Web2.0」で使っているネットサービスにおいて、データの所有権は私達ユーザーのもとにはないのです。

具体例としてYouTubeとInstagramの利用規約を抜粋してお見せします。

本サービスにコンテンツを提供することにより、お客様は YouTube に対して、本サービスならびに YouTube(とその承継人および関係会社)の事業に関連して当該コンテンツを使用(複製、配信、派生的著作物の作成、展示および上演を含みます)するための世界的、非独占的、サブライセンスおよび譲渡可能な無償ライセンスを付与するものとします。これには、本サービスの一部または全部を宣伝または再配布することを目的とした使用も含まれます。

YouTube利用規約

利用者がサービス上で、またはサービスに関連して、知的財産権の対象となっているコンテンツ(写真や動画など)をシェア、投稿またはアップロードする場合、利用者は、弊社が(利用者のプライバシー設定およびアプリ設定に沿って)利用者のコンテンツをホスト、使用、配信、変更、実行、複製、公演、公開または翻訳し、またその派生作品を作成できる、非独占的、使用料なしの、譲渡可能、サブライセンス可能な、全世界を対象としたライセンスを弊社に付与するものとします

Instagram利用規約

上記二つの利用規約を簡単に言い換えると次のような意味になっています。

「ユーザーがアップロードしたコンテンツは運営側が自由に報告なく使います」

恐らくほとんどの方が利用規約の意味を理解しないままサービスを使っているのではないでしょうか?

「Web2.0」では巨大企業が自社に有利なルールを作れる世界なのです。

どんなに美しい写真や有益な動画も、SNSにアップした時点で所有権がなくなり勝手に使われても文句を言えません。

今のインターネット構造はまさに、主人と家来の関係がある「封建主義」と呼べるでしょう。

私達は個人情報や時間を貢ぎ、対価として土地(プラットフォーム)を使わせていただいているのです。少しでも彼らの意に反した行動を取ると、商品もろとも場外に吹き飛ばされてしまいます。

ここまでを踏まえて「Web2.0」の課題を一言でまとめると次の通りです。

「インターネット上に支配者が現れた」

これらの課題を解決するために「Web3.0」が世界で求められているのです。

Web2.0からWeb3.0へ

「Web2.0」ではSNSの出現によって簡単に情報発信できるようになりました。

インフルエンサーなどの影響力を持つ個人が生まれ、世界中がオンラインで繋がりました。人々の生活が豊かになったのは紛れもない事実です。

しかしその一方で、特定の企業や国にデータと富が一極集中し、支配者が生まれるインターネット構造になっていたのです。

そこで「Web2.0」の問題を解決する思想として生まれたのが「Web3.0」です。

Web3.0提唱者でイーサリアム共同創設者のギャビン・ウッド氏は、WIREDのインタビューで 以下のように答えています。

Web3.0は新しいグローバルなデジタル経済を生み出し、それに伴う新しいビジネスモデルと市場を創出し、GoogleやFacebookなどのプラットフォーム独占を破壊し、膨大なレベルのボトムアップ・イノベーションを生じさせるだろう。

Why We Need Web3.0

もし社会がデジタルプラットフォームにWeb3.0の原則を採用しないなら、中世の封建制度やソビエト式の共産主義が現代の民主主義の世界では通用しないことをしょうめいしたように、腐敗が続き、最終的には破綻する危険性がある。

簡単に要約すると次の通りです。

「支配者が存在するWeb2.0が続くと世界は腐敗し破綻する。Web3.0で中央集権化を脱出し、新たな市場経済を創り出そう」

冒頭でもお伝えしましたが、「Web3.0」とはバズワードでも一時的なトレンドでもありません。

「Web2.0の構造をぶっ壊し支配者に奪われたインターネット空間を取り戻そう」という巨大なムーブメントなのです。

「でもどうやって今の構造を変えるの?」

こういった疑問を持たれると思います。

結論からお伝えすると「ブロックチェーン 技術」を使えば実現可能です。

そこで、次章では「Web3.0」の基盤となるブロックチェーン技術の解説を行います。

Web3.0時代:全ての基盤となるブロックチェーン

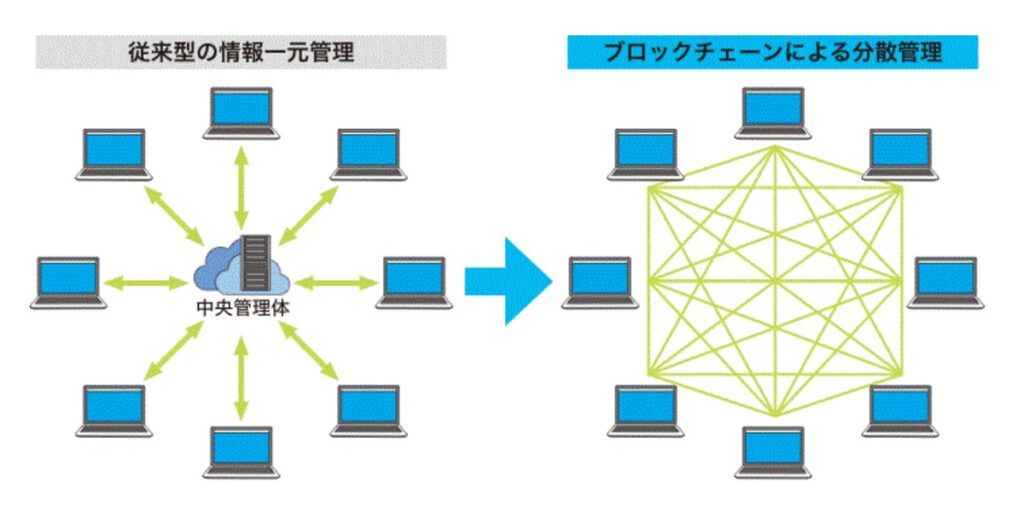

ブロックチェーンとは「中央管理者を排除してすべてのユーザーでデータを共有管理する不正ができない記録技術」のことです。

日本語では「分散型管理台帳」と呼ばれています。

今まで中央管理者に集まっていたデータをすべてのユーザーで共有管理することで不正を働くのが非常に難しくなったのです。

なぜならブロックチェーンは、透明性が高く不正を働いても他のユーザーから丸見えですぐにバレてしまうのです。

ブロックチェーンについて詳細に説明をすると、本が一冊かけてしまうほどの情報量なので当記事では特徴を次の4点に絞ります。

- 改ざん(不正)が非常に困難

- システムダウンが起きない

- 一度記録すると半永久的に残る

- 自律分散型システム

ブロックチェーン技術の誕生によって「高い信頼性」と「強固なセキュリティ」が実現したのです。

そしてこのブロックチェーン技術がWeb3.0サービスすべての基盤となるのです。

ブロックチェーンの普及でビジネス構造が変わる

ブロックチェーンが普及することで従来のビジネス構造が劇的に変わります。

例えばビットコインはブロックチェーンを基盤とした世界初のデジタル通貨でお金の構造を変えました。

なぜなら従来の法定通貨は政府が管理していたのですが、ビットコインには管理者が存在しないのです。

つまり、今まで銀行などの中央管理者が行っていた業務をブロックチェーンが代替できるようになったのです。

ブロックチェーンの登場は金融システムを破壊するとまで言われています。

またブロックチェーンが記録できる内容は、仮想通貨取引だけに限りません。

具体例をあげると次の通りです。

- 仮想通貨の取引履歴

- 証券取引や保険契約

- シェアリングサービス

- 著作権管理

- 美術品の所有権

- 医療サービス

- 行政手続き

- 選挙投票

ブロックチェーンに記録すると、不正が出来ないデジタルの証拠として半永久的に残り続けるので契約やデータ保存には最適です。

また上記はほんの一例で、これから更に多くの活用方法が生まれると予想できます。

ブロックチェーンは多大な可能性を秘め、インターネット以来の技術革新と呼ばれているのです。

「Web3.0とどう関係あるの?」

結論からお伝えすると「Web2.0」の課題はブロックチェーン技術を活用したインターネットで可能になるのです。

なぜならサービス利用に提供していた個人データやコンテンツをブロックチェーンに記録することで、中央集権を脱却し管理者を排除できるようになるのです。

ここまでをまとめると次のとおりです。

【ブロックチェーン技術を活用したインターネット=Web3.0】

Web3.0のインターネットサービスは全てブロックチェーンを基盤として動くようになるのです。

Web3.0で重要な6つのカテゴリー

ここでは「Web3.0」の重要なカテゴリーを6つ紹介させていただきます。

- Defi

- DAO

- NFT

- メタバース

- ブロックチェーンゲーム

- 分散型SNS

順番に解説していきます。

その① Defi(分散型金融)

「Defi」とは「Decentralized Finance」の略で、日本語では「分散型金融」と呼ばれています。

イーサリアムのブロックチェーン上で稼働する、中央管理者を必要としない金融資産の管理アプリケーションのことです。

資金の移動や取引を行う際に金融機関を介す必要がないので、仲介手数料などのコストを省けスピーディーな資産運用ができるのです。

「Defi」の対義語として従来型の金融機関はCefi「Centralized Finance=中央集権型金融」と呼ばれています。

中央集権型金融の問題

一昔前と比べると金融サービスは劇的に進化しました。

スマホ一台あれば自宅に居ながら銀行口座の解説や残高の確認、送金もでき、仮想通貨も取引所が指定する銀行への送金やコンビニ入金で買えるようになりました。

しかし中央集権型金融には次の通り多くの問題を抱えています。

- 金利が安い

- 手数料が高い

- 取引時間が限られている

- 海外送金に時間と手間がかかる

- 個人情報の漏洩リスク

- 融資は一ヶ月程度時間がかかる

銀行や保険会社のオフィス賃料・人件費・ATMの管理費などはサービス利用者から得た利益でまかなわれているので、当然ですが手数料は割高です。

しかし「Defi」を活用することで上記の問題を解決できるのです。

Defiが解決する問題

「Defi」が解決する問題を次にまとめました。

- 金利が安い→ステーキングで高利息

- 手数料が高い→手数料が安い

- 取引時間が限られている→プログラム24時間稼働

- 海外送金に時間と手間がかかる→世界中にリアルタイムで送金

- 個人情報の漏洩リスク→個人情報は自己管理

- 融資は最短でも一ヶ月→レンディングサービスで即日融資

- 流動性を提供することで報酬がもらえる(イールドファーミング)

世界には、生まれた国や地域のせいで銀行口座を持てない人口が17億人いると言われていますが、「Defi」は彼らの問題も解決します。

なぜなら「Web3.0」の世界で銀行口座の役割を果たす仮想通貨ウォレットは、人種や属性に関係なく誰でも作成できて「Defi」のサービスを使えるからです。

「Defi」のメリットをまとめると次のとおりです。

- 中央管理者が行っていた業務をプログラムによって代替えする

- 時間的・金銭的コストを限りなく抑えれる

- 国籍や属性に関係なくすべてのユーザーが金融サービスを利用できる

次は仮想通貨ウォレットの解説と、実際にDefiを使ったサービスを紹介していきます。

【用語メモ】

・ステーキング...仮想通貨を預けて利息をもらう

・レンディング...仮想通貨を担保に貸し借りができる

・イールドファーミング...仮想通貨をストックして報酬を得る

仮想通貨ウォレットは銀行口座の役割

「Defi」のサービスを利用するには「メタマスク」と呼ばれるウォレットが必要となります。

ウォレットとは仮想通貨を入れるデジタル上の財布の事で、銀行口座の役割を果たします。

従来の口座を作るときには個人情報や属性の審査がありますが、メタマスクはPCやスマホにインストールするだけで簡単に使えます。

つまり個人情報や属性の審査なしに誰でも作れるのです。

またこれから後述するサービスもメタマスクを接続するだけで使えるものばかりです。

「Web3.0」ではサービス利用時に個人情報を登録する必要がなく、匿名利用できるという大きな特徴もあります。

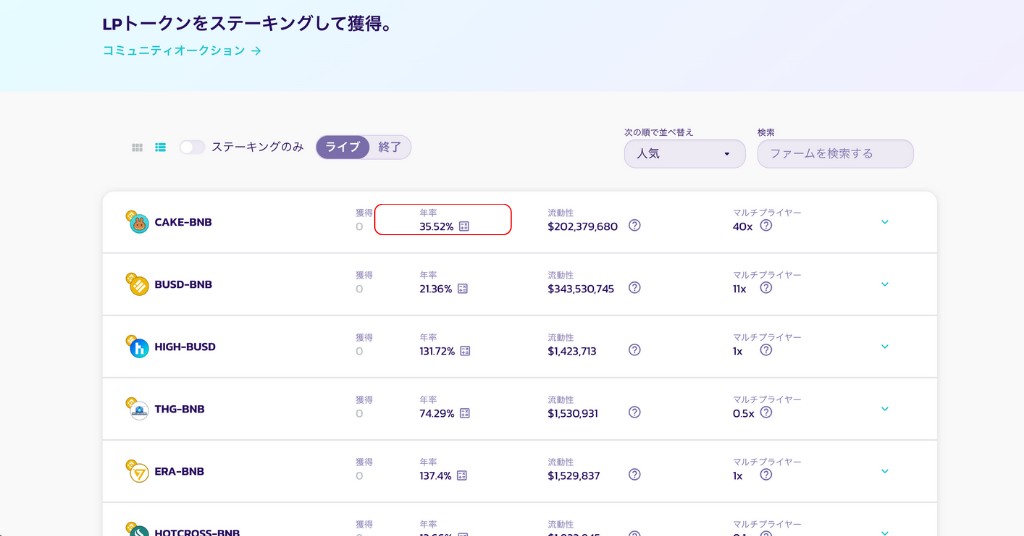

Pancake Swap(パンケーキスワップ)

「Defi」の代表例であるパンケーキスワップは「DEX」と呼ばれる分散型の仮想通貨取引所の一つです。

まだリリースして一年ほどのサービスにもかかわらず、世界最大手の分散型取引場となり一日あたり2000億円規模のお金が動いています。

またパスワードとIDが不要で、メタマスクなどのウォレットを接続するだけで使えてしまうのです。

このパンケーキスワップですが驚くべき事に運営者が何者なのか素性が明らかになっておらず、すべての処理がプログラムで自動化されています。

「Web2.0」では組織を信頼していたのが「Web3.0」ではプロトコル(仕組み)を信頼するようになり「信頼の変化」が起きるのです。

パンケーキスワップで出来る事をまとめると次の通りです。

- 仮想通貨を交換する(スワップ)

- 仮想通貨を預けて利息を貰う(ステーキング)

- 仮想通貨をストックして報酬を得る(イールドファーミング)

「運営者がいないと不安。ハッキングのリスクもあるのでは?」

このように考えるのも無理はありません。

結論からお伝えすると、実際にハッキングは起きているのです。

直近だと2022年2月2日にDefiへのハッキング事件が起き、「Defi」史上2番目に多額の3億2000万ドルが盗まれました。

これだけを聞くと、普通なら危険だしやめようと思うはずです。

しかしセキュリティが高いDefiアプリならハッキングリスクを抑えることができますし、何より最大のメリットは金利が非常に高く稼ぎやすいのです。

上記の通りで、パンケーキスワップに仮想通貨を預けておくと年利35.52%です。

こんな数字を見ると銀行に預けるメリットを感じなくなりますよね...。

多少リスクを犯してでも、小額なら運用したい思いませんか?

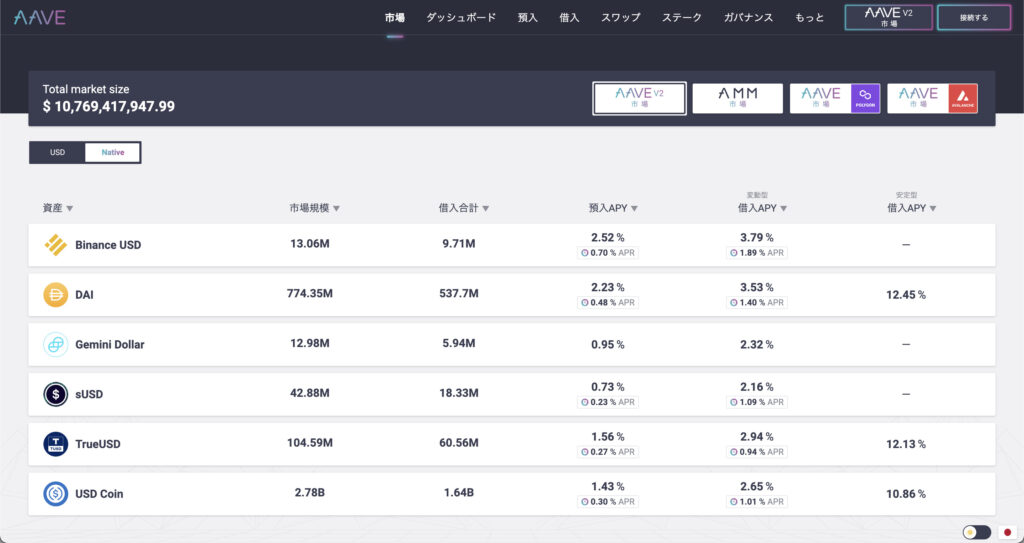

Aave(アーヴェ)

アーヴェとはレンディング・プロトコルと呼ばれるお金の貸し借りをブロックチェーンで実現したサービスです。

自分の仮想通貨を定期預金のように預け入れの状態にすることで、一定期間動かせなくなる代わりに金利を受けられます。

一般的な金融機関よりも金利が高く、手軽に仮想通貨の貸し借りを行えるのが利点です。

アーヴェで出来ることは次の通りです。

- 仮想通貨の貸し借り(レンディング)

- 無担保で借り入れができる(フラッシュローン)

- 仮想通貨を担保とする権利を他者に譲渡(信用委託システム)

上記のフラッシュローンと信用委託システムについて簡単に解説します。

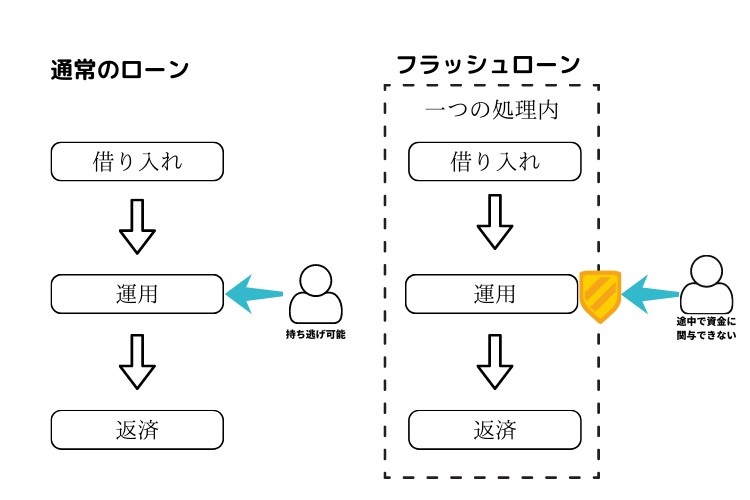

フラッシュローンとは

フラッシュローンとは、借り入れと返済が一つのブロックチェーン内で行われる場合に限り担保なしで仮想通貨を借り入れる仕組みのことです。

簡単に説明すると「無担保で仮想通貨を借りて瞬時に返す」ということです。

「瞬時に返すのに何の目的で借りるの?」

こういった疑問を持たれるかと思います。

フラッシュローンは主に裁定取引をする際にメリットを発揮します。

まさにブロックチェーンを使った仮想通貨だけの新しい金融の仕組みです。

信用委託システムとは

信用委託システムとはAaveに仮想通貨を預けた人が、仮想通貨を担保とする権利を他者に譲渡することで利回りを得るシステムです。

簡単に説明すると「自分自身で資産運用するには深い知識が必要なので他者に任せよう」という仕組みです。

権利を譲渡した他者が適切な運用をして利益をあげれば、自身も利益を受け取れるようになっています。

権利の譲渡する相手はAaveが信頼性の高い企業などを選んでいるため、詐欺などのリスクは少ないと考えられています。

今までは金融機関が仲介して資産運用していたのが、「Defi」を使うことで、仲介者なしで個人で金融資産の運用が可能になったのです。

その②DAO(株式会社の新しいカタチ)

「Web3.0」で重要な概念の一つがDAOです。

DAOは「Decentralized Automous Organization」の略称です。

言葉を分けて説明すると次の通りです。

- Decentralized(分散して)

- Autonomous(自律している)

- Organization(組織)

日本語では自律分散型組織と訳されます。

DAOはブロックチェーンを活用した株式会社の新しいカタチと言われています。

従来の株式会社と違い株主・社長・役員などの管理者がいなくても、ビジョン実現に向かってメンバー自らが自律的に価値提供し、事業を推し進めていく組織のことをDAOと呼びます。

DAOの特徴をまとめると次の三つです。

- 管理者(社長)がいない

- 自律的に成長する組織

- 誰でも自由に参加できるオープンな環境

上記の説明だけ見ると夢のような組織だと思うかもしれません。

「経営陣が居ないと会社は上手く回らないのでは?」」

こういった意見もあるかと思います。

結論からお伝えすると、すでにDAOは実現しているのです。

具体例を上げて解説していきます。

究極のDAO ビットコイン

最も有名で成功しているDAOはビットコインです。

ビットコインはサトシ・ナカモトと呼ばれる架空の人物が発表した論文をもとに立ち上がったプロジェクトです。

現在ビットコインには社長はいませんが、自律的に200兆円近い時価総額まで成長しています。

これは世界のマイナーと呼ばれる人々がビットコインの取引を承認する作業(マイニング)を自律的に行い貢献しているからです。

とはいっても無報酬ではありません。

マイナーはマイニングを行うことで報酬としてビットコインを受け取れる仕組みになっているのです。

この支払いもブロックチェーン上にプログラムされているので、会社から貰うのではなく自動的に処理されるのです。

またマイニングは機械されあれば誰でも自由に行なえます。(※2021年に中国は仮想通貨を全面的に禁止しているので中国人は不可)

つまりビットコインはDAOの条件を完璧に満たした究極のDAOなのです。

Ninja DAO

NinjaDAOはインフルエンサーのイケハヤ氏(@iHyato)が運営するDAOです。

発足してから約4ヶ月程にも関わらず、一万人を超える国内最大級のDAOとなっています。

NinjaDAOの活動内容を一言で説明すると「キャラクタービジネス」です。

イケハヤさんがプロデュースしている「CryptoNinja」のNFTを盛り上げるため、国内外問わず様々なメンバーが活動されています。

CryptoNinjaの特徴をまとめると次の通りです。

- CryptoNinjaのオーナー以外でも無料で参加可能

- 2次創作・商用利用が可能

- 参加者のクリプトリテラシーを上げる活動

- 定期的なメタバースイベントを開催

- カードゲームの開発

他にも様々なプロジェクトをメンバーが自律的に発案し、進行しています。

またNinjaDAOではCryptoNinjaを使った2次創作・商用利用が可能でライセンス料も必要ありません。

クリエイターが「CryptoNinjaを使って稼げるようになる」ということを一つの指針とされているクリエイターに優しいDAOです。

誰でも無料で参加でき、仮想通貨の勉強にもなりますので興味がある方は参加してみて下さい。

>>NinjaDao参加はこちら

和組DAO

和組DAOは2021年11月に発足し、2022年2月時点で約4,000人以上のメンバーが参加しています。

和組DAOの言葉の由来は、クリプトの隠語「wagmi(皆で成功する)」を日本語にもじったものです。

Web3.0全般(Defi、DAO、Crypto、NFT、Blockchain、Metaverse)のトピックスを対象に初心者から起業家まで幅広く所属しています。

「日本をWeb3.0立国へ」というビジョンをかかげており、日夜問わずWeb3.0の最新情報の共有・議論が行われています。

和組DAOの特徴は次の通りです。

- 1000体の限定NFT和組Catsがフリーミント可能

- Web3.0最新情報がいち早く共有

- Web3.0初心者に優しい交流

- 定期的なAMAイベント

- 起業家に有益な壁打ちが豊富

和組限定NFTをフリーミントで配ってDAO参加者を募った方法が一時話題を呼びました。

このフリーミントで初めて仮想通貨ウォレットやNFTを所有したという方も多くWeb3.0初心者の入り口のようなDAOとなっています。

またAMA(Ask Me Anything 何でも私に聞いて)と呼ばれる勉強会イベントが定期的に開催されたり、スタートアップ界隈で壁打ちと呼ばれる企業アイデア相談会もあり魅力なDAOです。

DAOの問題点

魅力的なDAOですが、まだまだ黎明期でありすべてに共通する課題があります。

それは本当の意味で「自律分散型ではない」ということです。

NinjaDAOを運営するイケハヤ氏もDAOの課題について言及されていましたので紹介させていただきます。

現実的には、DAOを作るのは非常に困難です。結局、これは夢に終わる話なのかもしれません。

DAOってなんだお?

まず、ほとんどのDAOは、まだ十分に分散的でも、自律的でもありません。

DAOも組織の一種です。組織である以上、少なくとも当初は、一定のリーダーシップが求められます。

ビットコインですら、サトシ・ナカモトというリーダーがいたわけですから。

DAOは、徐々にDAOになっていくものだと考えています。

Ninja DAOも、DAOを名乗っていますが、今はまだ「名ばかりDAO」です。

これは仕方ないことで、少しずつ分散化を進めていきます。

つまり組織の立ち上げ初期にはリーダーが必要不可欠なのです。

DAOはあくまでも組織なので、初期段階では自立分散しにくいという課題を抱えているのです。

とはいえ、MakerDAOのような「組織形成したあとに運営者が解散する」といった形のDAOも出てきています。

ビットコインですら初期は少数のメンバーで始まりました。

最初はリーダーが舵を取り、少しづつ自律分散化を進めていく形が現時点での最適解なのでしょう。

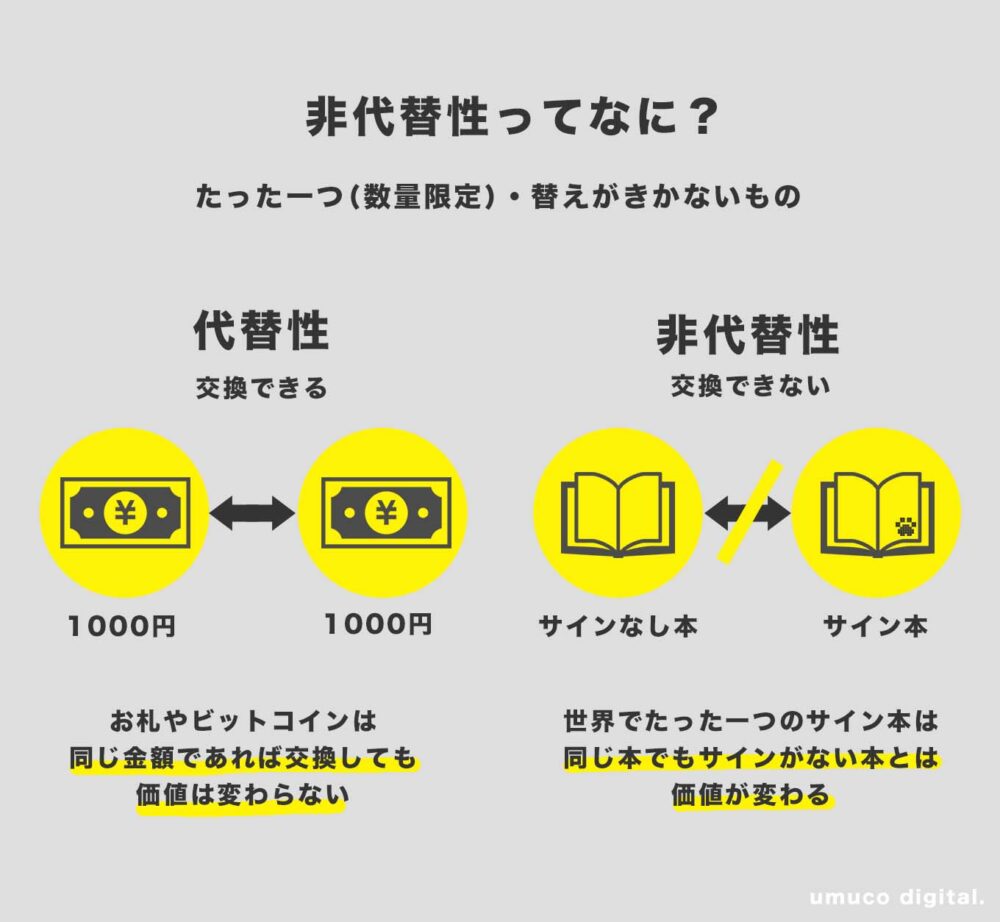

その③NFT(デジタルデータの所有権)

NFTとはNon-Fungible Tokenの略で、日本語では「代替不可能なトークン」です。

トークンとは一般的に「独自のブロックチェーンを持たない通貨」の事を指すのですが、ここでは分かりやすく理解するために「替えがきかない仮想通貨」と言い換えて表現します。

「替えがきかない仮想通貨ってどういうこと?」

こういった疑問を解決するためにもう少し詳しく解説します。

NFTとは

そもそもビットコインなどの仮想通貨は「FT (Fungible Token)」と呼ばれます。

言い換えれば「替えのきく仮想通貨」のことです。

例えばAさんとBさん二人がビットコインを持っていると仮定します。

二人が持つビットコインの価値は同じなので、交換もできます。

AさんがBさんにビットコインを預けた場合、返却時に「これは私が預けたビットコインと違う!私のコインを返して!」とはならないですよね?

つまりビットコインは替えのがきくので、同じ価値として交換が可能なのです。

それに対し「NFT」とは「替えがきかない仮想通貨」の事を指します。

私が保有するビットコインに、ブロックチェーン技術を使って特別なシリアルナンバーを記録し、世界に一枚の「スーパービットコイン」になったとします。

このスーパービットコインと通常のビットコインは、価値が違うので同じものとして交換できないですよね?

つまりブロックチェーン技術を使うことでデジタル上のコンテンツにオリジナルの番号を与えることが可能になり、「NFT」が生まれたのです。

「NFT」とは「唯一無二な物」

NFTの革命的なところは、今まではコピーが簡単に出来たデジタルデータに「所有する」という概念をもたらした事です。

これにより、今まで価値がなかったデジタルデータに価値が生まれました。

次ではNFTの事例を紹介していきます。

事例1:バンクシーの燃やされた絵画

2021年3月、著名アーティストであるバンクシーの「Morons」という作品が購入者によって燃やされました。

彼らは作品を燃やす前にスキャナーでデジタルデータに保存してNFTを発行し、これが本物だと主張して売りに出したのです。

結果は約1100万円で買った絵画が約4倍の4,000万円で売却されました。

バンクシーの作品「Morons」の現物は燃やされ消滅したのですが、NFTとしてデジタル上に価値を持って存在しています。

また匿名ですが所有者もわかっています。

まさにデジタルデータが価値を持った瞬間とも言えるでしょう。

事例2:OpenSea

Openseaは世界最大のNFTマーケットプレイスで、世界中のクリエイターが作った様々なジャンルの作品がNFTとして取引されています。

日本人のクリエイターも多数出品しており、NFTを説明するのには欠かせません。

Openseaで取り扱えるジャンルは次の通りです。

- デジタルアート

- デジタルミュージック

- トレーディングカード

- ドメイン

- ゲームアイテム

- ゲーム内の土地

上記の中で今最も旬な作品は、BAYCと呼ばれるサルをモチーフとしたNFTコレクションです。

人気ラッパーのエミネムやジャスティン・ビーバー、日本ではエイベックス会長の松浦氏が購入したことで話題を呼びました。

価格も右肩上がりで上昇し続けており、現在の販売最低価格は約3,500万円ともいわれています。(2022年2月現在)

NFTの世界では国境の壁がなくなり、最初からグローバル展開が可能なビジネス環境になりました。

実際に日本人が出品したNFTを、海外コレクターが買ったという事例は山のようにあります。

またOpenSeaでNFTを買う時は世界共通でETH(イーサリアム)決済になっており、わざわざ円やドルに交換しなくて良いのです。

「Web3.0」ではグローバル展開が容易となり、今までになかった貴重なビジネスチャンスが続々と生まれているのです。

その④ブロックチェーンゲーム

ブロックチェーンゲームはNFTゲームとも表現され、ブロックチェーン上で遊べるゲームの事です。

「Web3.0」ではゲームとブロックチェーンの融合により、ゲーム業界に大きな変化が起きています。

従来のゲームには次の課題がありました。

- ゲーム内のお金やアイテムは無価値

- アイテムの希少価値が保証されていない(ゲーム会社が無限に発行可能)

- アイテムやキャラは他作品で使い回せない

- ゲームが消えるとデータもなくなる

上記の通り課金して手に入れたレアアイテムも、時間をかけて稼いだゲーム内のお金も、ゲームが消えると全て無価値となります。

つまりいくらお金と時間をかけてプレイしても、私達の所有物にはならずあくまでゲームの中だけのものでした。

しかしブロックチェーンゲームでは次のように変化します。

- ゲーム内のアイテムやキャラはNFTとして自由に売買できる

- ゲーム内で入手したお金が現実で価値を持つ

- アイテムの発行上限数が管理され価値が保証される

- ゲットしたアイテムやキャラを他作品でも使える

- ゲームデータはブロックチェーン上に記録され消えない

- チートプレイができなくなる

具体例としてドラクエがブロックチェーンゲームになったと仮定します。

ダンジョンをクリアして手に入れた伝説の剣や仲間モンスターが全てNFTとなり、Opensea等のNFTマーケットプレイスで自由に売買できます。

入手したお金は仮想通貨となって現金に換金ができるので、ゲーム内で得たお金やアイテムが現実に価値を生む資産となるのです。

更に他のゲームでも使えるようになるので、育てたキャラクターを他の作品で使えるといった世界観が実現できるのです。

またデータは全てブロックチェーン上に記録されるので、仮にゲーム機が破損したとしてもデータが消えることはありません。

ゲーマーからすれば夢のような話ですが、実は上記の内容は既に実現されているのです。

Axie Infinity (アクシーインフィニティ)

Axie Infinityは世界でもっとも有名なブロックチェーンゲームで、「Axie(アクシー)」と呼ばれるモンスターを集めてバトルさせるゲームです。

ゲーム内で「$AXS」や「$SLP」という仮想通貨を入手することができ、それを自国通貨に変えて稼いでいる人もいます。

初期投資は必要ですが上達すれば時給1000〜3000円程稼げると話題で、フィリピンではAxie Infinityで生活費を稼いでいる人も数多くいるのです。

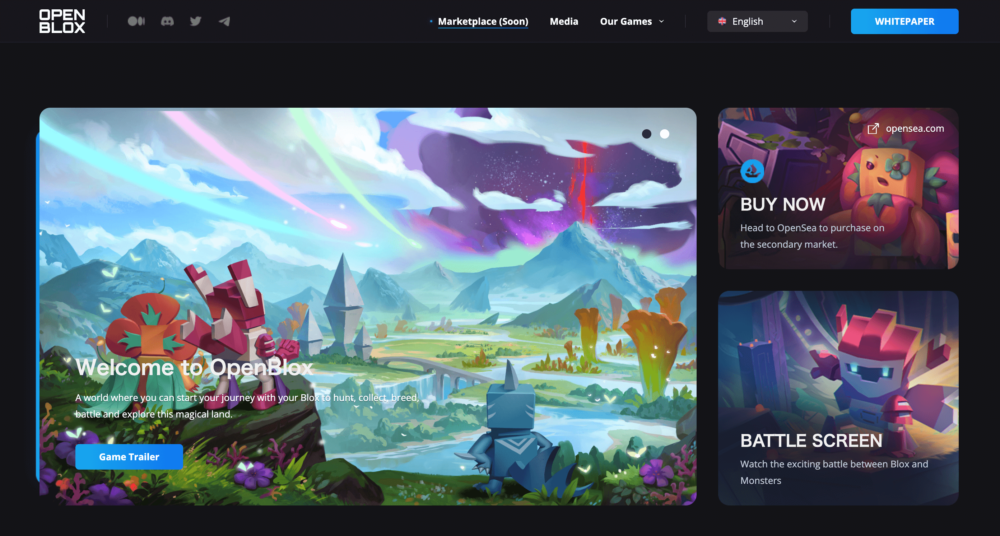

OpenBlox(オープンブロックス)

OpenBloxとはメタバースの世界観が楽しめるゲームプラットフォームです。

OpenBlox内にカードゲームやRPG・農業ゲームなど複数のゲームが用意されており、好きなゲームを自由に遊ぶことが出来ます。

また「Blox ブロックス」と呼ばれるNFT化されたキャラクターやアイテムは全てのゲームで利用可能です。

ゲーム内で「$OBX」や「$RGL」といった仮想通貨を入手することができ、自国通貨に変えて稼ぐことができます。

Illuvium(イルビウム)

IlluviumはIllvial(イルビアル)と呼ばれるモンスターを捕まえて戦わせるオープンワールド型RPGゲームです。

ポケモンに似ている世界観で、Axie Infinityを超えるのではないかと世界中で注目度の高いブロックチェーンゲームです。

ゲーム内で使われるアイテムやモンスターも全てNFT化されており、自由に売買可能となっています。

すでにいくつかのNFTが取引されていて、一番高いものだと1,000ETH(約4.8億円)の値がついています。

他にもプレイすることで「$ILV」という仮想通貨を入手してステーキングできたり、ゲーム内のLAND(土地)を売買したりとお金を稼げる要素が盛りだくさん。

今までゲームでお金を稼げるのは一部のプロゲーマーだけでした。

それがブロックチェーンゲームの登場で次のような言葉が生まれたのです。

ゲームで稼ぐ=Play to Eran

将来的にゲームで大金を稼ぐ子供が出てきて、学校よりゲームを優先させる親が増えるかもしれませんね。

その⑤Metaverse(メタバース)

「Web3.0」ではリアルからバーチャルの世界に主軸が移り変わっていきます。

2021年10月28日 FacebookがMetaに社名を変更したことにより、メタバースがバズワードとなり世界中に広がりました。

メタバースは「メタ(meta=超越)」「バース(verse=宇宙)」を組み合わせた造語で、アバターを使って仮想空間での交流を目的としています。

メタバースの特徴をMeta社CEOのマーク・ザッカーバーグは次のように語っています。

「メタバースの特徴は別の場所で人と一緒にいるような臨場感であり、これはソーシャルテクノロジーの究極の夢です」

「オンラインゲームと何が違うの?」

こういった意見もあると思います。

メタバースがオンラインゲームと違う点は次の3つです。

- 自分がログアウトしても、その仮想空間は永続している

- いつでも誰でもその世界に参加できる

- メタバース内で仕事をすることも可能

順番に解説していきます。

メタバースとオンラインゲームの違い

メタバースでは自分がその世界からログアウトしても仮想空間は永続的に存在し続けます。

これは「限りなく現実世界に近づける」というメタバースの存在意義にもとづいています。

オンラインゲームのように、メンテナンスやサービス終了によって仮想空間が一時的にも存在しなくなることはありません。

メタバースは世界中に公開されており、国や文化にかかわらずどこからでもログインできます。

またメタバース内では仕事ができるようになるのです。

アバターを使った会議やデジタルコンテンツの販売、講演会など活用方法は無限大。

ガートナージャパンが2026年には4人に1人がメタバースを日常利用するとの展望を出しているように、今後メタバースは更に普及すると予想されています。

レディワン・プレイヤー1

メタバースを語る上で外せない映画作品がスティーブン・スピルバーグ監督の「レディ・プレイヤー1」です。

「ゲームウォーズ」というSF小説を原作として描かれたこの映画は「OASIS(オアシス)」という仮想世界が舞台となっており、人々はここで仕事をして学校にも行くという日常生活が描かれています。

この「OASISI」こそがメタバースの究極の形と言われており、全てのメタバース開発者が目指す理想郷なのです。

Cluster (クラスター)

clusterは「無駄な移動を無くす」というコンセプトのメタバースです。

スマートフォンやPC、VR機器などさまざまな環境からバーチャル空間に集って遊ぶことができます。

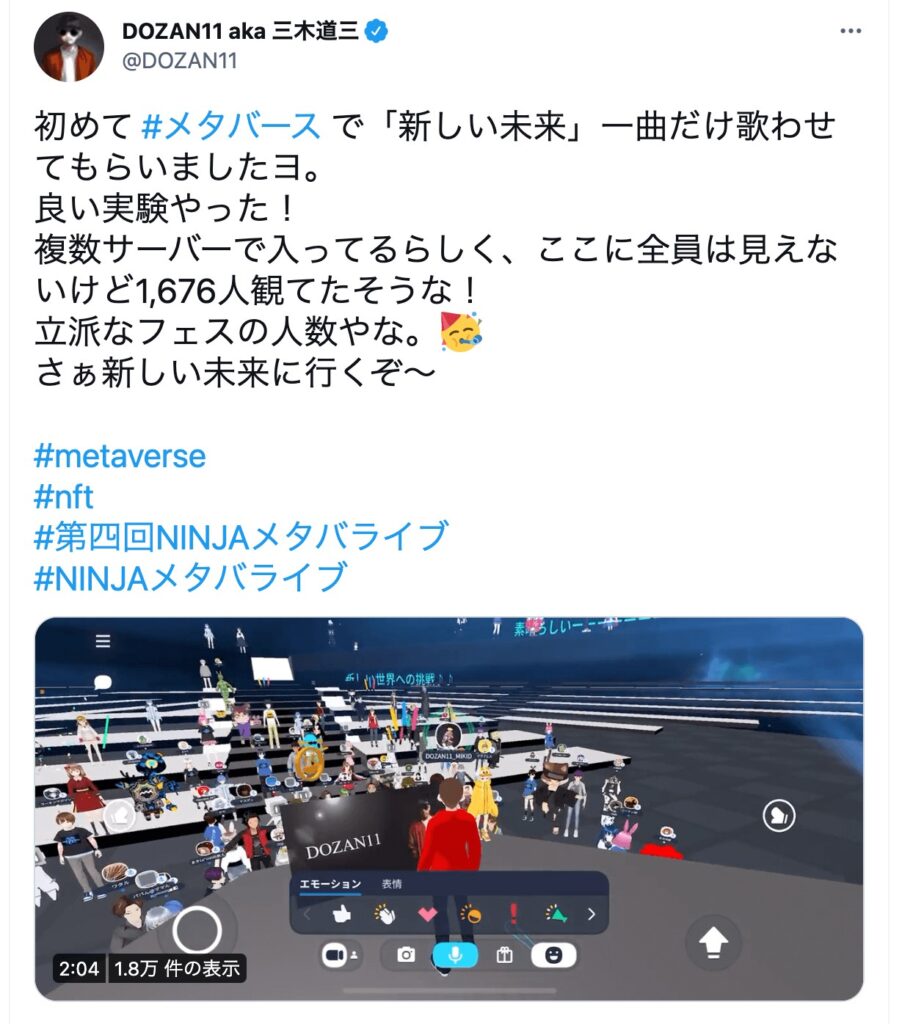

2022年1月16日イケハヤ氏(@IHayato)が運営するNinja DAO主催のメタバースイベントで、三木道三氏(@DOZAN11)が日本のREGGAEアーティストとして初めてライブを開催されました。

急遽決まった企画にもかかわらず、当日は1,676人もの参加者が集まり大盛況の中幕を閉じました。

これはまさにWeb3.0での新しい音楽イベントと言えるでしょう。

その⑥分散型SNS(Web3.0時代のSNS)

分散型SNSとはWeb3.0時代のSNSと呼ばれており、「中央管理者がいないSNS」の事です。

今まではFacebook社などの管理者が存在していたことで、ケンブリッジ・アナリティカ事件やトランプ元大統領のSNSはく奪問題などが起きていました。

テスラ社のCEOイーロンマスク氏(@elonmusk)も上記の問題を背景に、Facebookから撤退すると発言しました。

意訳すると次の通りです。

「撤退の理由は政治的な主張でも、誰かに脅されたからでもない。たんにFacebookが好きじゃないし、ゾッとするからだ。」

こんなツイートもしています。

「Facebookはクソだ」

しかし管理者がいないSNSなら、このような問題は起きないはずですよね。

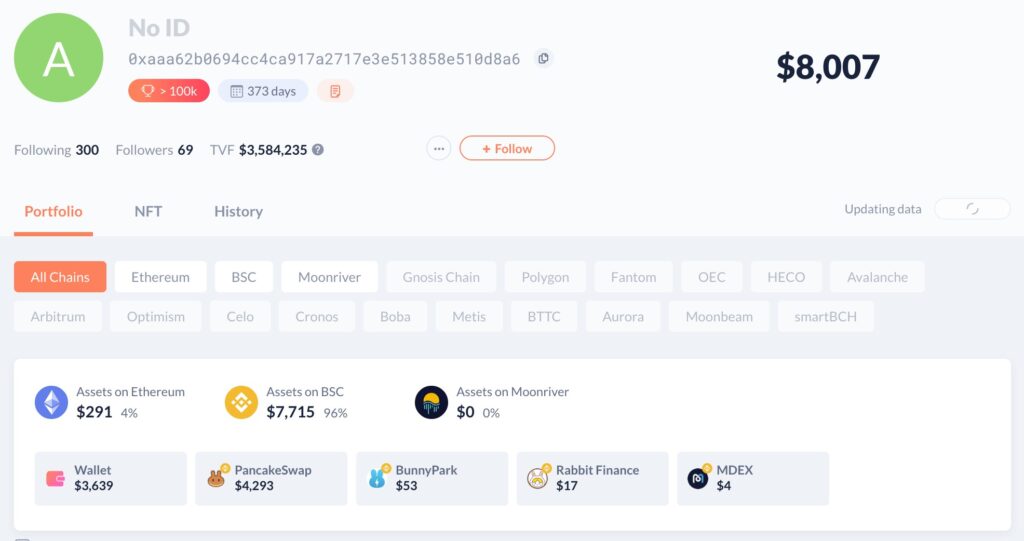

DeBank

「DeBank」というSNSはWeb3.0時代のSNSと言われています。

もともと仮想通貨の資産管理ツールだったのがSNS的な機能を出しました。

メタマスクなどのウォレットを接続すれば誰でも使える仕様になっており、個人情報を登録する必要がありません。

現在は次の2つの機能が実装されています。

- フォロー機能

- ランキング機能

今までのSNSと同じ様に、フォロー・フォロワー機能がついてます。

そして驚くべきことに人のウォレットの中身(財布の中)を見ることができるのです。

これには今までの常識が覆されますよね。

しかし資産を公開することで信用性が得られるというメリットもあります。

例えば「資産10億円稼いだ方法を教えます」というSNSアカウントがあった時、実際にウォレットの中に10億円あったら信用しますよね。

逆もしかりで、ウォレットの中に資産がなければこれは詐欺ではないかと疑うはずです。

近い将来ウォレット内の資産が個人の信用スコアとなる日が来るかもしれません。

Web3.0の投資銘柄6選

ここではWeb3.0に関する代表的な投資銘柄を紹介します。

Web3.0の銘柄に投資したいけど一体どれを選べばいいの?

こういった疑問を解決するためにWeb3.0の代表的な銘柄を6つ紹介していきます。

紹介する全ての仮想通貨はBybitで買うことができます。

もし登録がまだの方は最短1分で口座開設できるので、次の記事を参考にしてみて下さい。

>>【2022年最新】Bybit(バイビット)で口座開設する4つの手順【最短1分】

DOME(エバードーム)

| 公式サイト | https://everdome.io/ |

| 価格 | 0.045ドル (2022年3月現在) |

| 時価総額 | 2億5,800万ドル (2022年3月現在) |

| 時価総額ランキング | 2838位 (2022年3月現在) |

| 購入できる主な取引所 | Bybit 等 |

Domeとは火星が舞台となる超現実的メタバースプロジェクトです。

DOMEの特徴をまとめると次の通りです。

- Unreal Engineを使用(PlayStation5のグラフィックソフトウェア)

- 開発チームが非常に優秀(METAHERO,WDW)

- 独自の3Dスキャン技術で超リアリティなメタバース空間を作れる

メタバース市場は2028年には現在の時価総額から約17倍になると予想されており、非常にHOTなジャンルです。

メタバースプロジェクトが乱立する中で、EverDomeは覇権を握るのではないかと予想されており、目が話せない注目銘柄です。

DOT(ポルカドット)

| 公式サイト | https://polkadot.network/ |

| 価格 | 18.6ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額 | 184億ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額ランキング | 11位 (2022年2月現在) |

| 購入できる主な取引所 | Binance Bybit 等 |

DOTはWeb3.0提唱者でイーサリアムの共同設立者であるギャビン・ウッド氏が中心となって開発されている仮想通貨です。

異なるブロックチェーン同士を接続する仕組み(インターオペラビリティ)を持ち、注目を集めています。

今まではビットコインをイーサリアムに交換する際、一旦取引所に送金してから交換を行う必要がありました。

それを管理者を挟まずにポルカドット上で行える仕組みを開発しており、分散型のWeb(Web3.0)を実現できると注目を集める銘柄です。

また、イーサリアム等で問題となっているスケーラビリティ問題が解決できるなど今後も目が離せない銘柄です。

【用語メモ】

・スケーラビリティ問題...取引の量が莫大になると処理速度が低下&手数料が高騰し送金遅延を引き起こす問題のこと。

BAT(ベーシックアテンショントークン)

| 公式サイト | https://basicattentiontoken.org/ |

| 価格 | 0.68ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額 | 10億ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額ランキング | 74位 (2022年2月現在) |

| 購入できる主な取引所 | Binance Bybit 等 |

BATはBrave社が開発した仮想通貨で、Web3.0ブラウザ「Brave」を利用することでもらえる特殊な仮想通貨です。

「Brave」の特徴をまとめると次の通りです。

- あらゆる広告をブロック

- 匿名性を重視しており、プライバシーを保護

- GoogleChromeより3倍高速

- ユーザーが任意で広告を見ることで仮想通貨BATがもらえる

Braveの匿名性・広告のブロック機能は、プライバシー保護の観点から世界中で多くのユーザーから支持を受けています。

また獲得したBATは他のクリエイターのコンテンツに「投げ銭」を行うことができるのです。

まさにクリエイターエコノミー時代の新しいWebブラウザです。

FIL(ファイルコイン)

| 公式サイト | https://filecoin.io/ |

| 価格 | 21.5ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額 | 36.6億ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額ランキング | 37位 (2022年2月現在) |

| 購入できる主な取引所 | Binance Bybit 等 |

FILは「人々にとっていちばん大切な情報を保存する」という目的の下で開発された分散型のストレージシステムです。

ストレージサービスはデータを保存することができるクラウドシステムのことを指します。

ストレージサービス例は次の通りです。

- iCloud

- Dropbox

- Google Drive

上記全てのサービスは中央集権的にデータを保存しているのでハッキングやデータ流出のリスクが否めません。

これに対しファイルコインは、データを分散的に管理しているのでハッキングやデータ流出のリスクが極めて低いのです。

まさにWeb3.0時代のデータ保存方法にふさわしいと言えます。

アメリカのナスダックが「ビットコインを超える可能性のある暗号資産3つ」の内の一つに選んでいるなど要注目の銘柄です。

ICP(インターネットコンピューター)

| 公式サイト | https://dfinity.org/ |

| 価格 | 20ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額 | 41.5億ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額ランキング | 35位 (2022年2月現在) |

| 購入できる主な取引所 | Binance Bybit 等 |

ICPはDFINITY財団が開発する分散型クラウドサービスプラットフォームです。

従来のクラウドサービスプラットフォームは次の通りです。

- アマゾンウェブサービス(AWS)

- Googleの「Google Cloud」

- Microsoftの「Azure」

ICPを簡単に説明すると、上記の巨大企業に依存しているクラウドサービスをブロックチェーンで分散化しようというプロジェクトです。

AmazonやGoogleなどの巨大企業が管理するクラウドサービスの中央集権化問題を解決する可能性があるのです。

ICPのロードマップにも「現在の閉鎖的なインターネットシステムを10年以内に追い越す」とビジョンを掲げており、それに共感する投資家も多く注目を集めています。

「Web3.0」が実現に近づくにつれ高騰する可能性が高いと考えられており要注目の銘柄です。

ENS(イーサリアムネームサービス)

| 公式サイト | https://ens.domains/ |

| 価格 | 15ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額 | 3.1億ドル (2022年2月現在) |

| 時価総額ランキング | 162位 (2022年2月現在) |

| 購入できる主な取引所 | Binance Bybit 等 |

ENSとはDNS(Domain Name Service)のWeb3.0版と呼ばれており、英数字のみで構成された仮想通貨アドレスを簡単で分かりやすいドメインへと変換できる画期的なサービスです。

ENSのメリットは次の通りです。

- アドレスの可読性が向上

- 利用のハードルが下がる

- 送受金のタイプミスが減る

- NFTとして売買可能

- .ethの部分は.comや.netなどにも変更可能

メタマスク等の仮想通貨アドレスは0x8~といった複雑な英数字の羅列で表記されています。

ブロックチェーンの性質上アドレスを一文字でも間違えると送金した資産をすべて失うリスクがあり、実際に「アドレスのタイプミスで12000ETH(約40億円)以上が失われている」という考察記事もあります。

しかしENSを用いることで「cryptier.eth」のように、好きなドメインへと変換することができ、誤送金のリスクが大幅に軽減されるのです。

またENSはNFTであるため、NFTマーケットプレイスのOpenSeaで売買できます。

ENSは早いもの勝ちで、一度取得すると定期更新を忘れない限り半永久的に同一ユーザーが利用できます。

もし取得がまだの場合は、これを機に検討されてはいかがですか?

購入はBybitから出来ます。

Web3.0がもたらすインターネットの未来

ここまで「Web3.0」の具体的な事例や投資銘柄を紹介してきました。

では実際に「Web3.0」の実現でインターネットの未来はどう変わっていくのか見ていきましょう。

具体的なポイントは次の通りです。

- プライバシーが守られる

- インセンティブ構造が変わる

- 個人間で金銭を取引できるようになる

- グローバル市場をひらける

今までの内容を振り返りつつ順番に解説していきます。

プライバシーが守られる

「Web3.0」では人々のプライバシーが守られるようになります。

なぜなら中央管理者が排除され、個人情報を提供する必要がなくなるからです。

実際にWeb3.0のサービス事例でも紹介したように、金融(Defi)、SNS(Debank)、Webサービス(Opensea)などはウォレットを接続するだけで利用できます。

この変化はユーザーだけでなく、情報漏えいのリスクを懸念する企業にとってもメリットがあるのです。

つまり、「Web2.0」で中央管理者によって支配されていた個人情報が「Web3.0」で私達の手に戻り、プライバシーが守られる世界になるのです。

インセンティブ構造が変わる

「Web3.0」ではインセンティブ(収入)の構造が変わります。

なぜなら仮想通貨は誰でも作り出すことができプロジェクト次第では価値を持たすことができるのです。

実際にcoinmarketcapというサイトに掲載されているものだけでも1万7000種類を越えています。

インフルエンサーであるマナブさん(@manabubannai)もメルマガの初期読者限定でMMTという仮想通貨を発行されています。

上記で解説したWeb3ブラウザのBraveは使ってくれる人に対して独自通貨(BAT)を報酬として与え、その通貨を使ってクリエイターに対して投げ銭も行なえます。

またブロックチェーンゲームで遊ぶことでゲーム内の独自通貨を入手し、それをお金に変えて稼ぐ「Play to Eran」も注目を集めています。

つまり「Web3.0」ではプロジェクトに関わった全ての人達が金銭的なメリットを貰えるようになり、そのインセンティブによって自律的に組織やプロジェクトの成功のために動くようになるのです。

個人間で金銭を取引できるようになる

「Web3.0」では個人間で簡単に金銭の取引が出来るようになります。

たとえば、日本からシンガポールの友人にお金を送るとき、今までなら銀行まで出向いて送金の手続き・審査をしてと大変な手間と時間がかかります。

しかし「Web3.0」では仮想通貨ウォレットを使えば銀行を介さずにリアルタイムで送金できるのです。

「そんなこと言っても個人で送金するのもめんどくさいし手間がかかりそう...。」

こういった声もあると思います。

結論からお伝えすると、仮想通貨のウォレットを使えば簡単に一瞬で送れるのです。

ウォレットにはそれぞれアドレスがあり、それを相手に教えるだけでOK。

送金する側も教えてもらったアドレスをコピーして貼り付け、金額を入力して送信するだけなので家に居ながらわずか数分で完了します。

このアドレスは世界にひとつなので、悪用や改ざんもできません。

さらに前述したENSサービスを使って好きな文字列を取得しておくことで、アドレスも簡単なものに変更できます。

「Web3.0」は誰もが簡単に、どこに居ても金銭の取引ができる時代なのです。

本当の意味で世界とつながる

「Web3.0」では、個人が本当の意味でグローバルとつながります。

「Web3.0」の世界には国境の壁がないのです。

「Defi」はほとんど全てのサービスが海外発ですが、国籍関係なくウォレットを接続するだけで使えます。

「OpenSea」もアメリカ・ニューヨークに本社を構える会社なのですが、NFTコレクションを出品すると世界中のNFTユーザーに商品を届けることが出来るのです。

さらに「Web3.0」ではすでに基軸通貨と呼ばれるビットコインやイーサリアムが存在しています。わざわざドルやユーロに換える必要がなく、支払いを行えるのです。

「現在も既にグローバル市場と言われているよ」

こういった意見もあると思います。

しかし結論から言うと、本当の意味でグローバル市場ではないのです。

たとえばAmazonのサイトを例に出すと、国によってURLが違います。

アメリカならAmazon.com、フランスならAmazon.fr、日本ならAmazon.co.jp。

もちろんアカウントや決済情報も別々に登録する必要があるのですが、日本に住んでいるからアメリカのAmazonが使えないのは真のグローバル市場とは言えませんよね。

このように「Web3.0」では国境の壁を越えてグローバルにビジネスができる、まさに理想の世界なのです。

Web3.0に残された課題

ここまで「Web3.0」がもたらす未来について解説してきましたが、残念なことに完全に実現するのはまだ先の話でしょう。

なぜなら「Web3.0」実現にはまだ多くの課題が残っているのです。

課題をまとめると次の通りです。

- 利用難易度が高い

- 自己責任の度合いが強い

- 各種法整備が整っていない

- 中央集権解決は理想で終わる..?

順番に解説していきます。

課題その①:利用難易度が高い

「Web3.0」に残された課題の一つ目は、利用難易度が高いことです。

「Web3.0」に関連するサービスは、仮想通貨を触ったことがない一般ユーザーにとっては利用のハードルがあり、高いクリプトリテラシー(仮想通貨知識)が求められます。

その理由として、次の点が考えられます。

- グローバル向けサービスが大半で英語での情報収集が不可欠

- クリプト専門用語が多く理解には学習が必要

- 始まったばかりの新興市場でリスクがある

- アプリケーションが未完成で使いづらい

「Web3.0」のサービスはすべて英語で日本語対応しているものはほとんどありません。

またアプリケーションも未完成でバグが発生しやすく、クリプトに精通していないと使えないケースも多々あります。

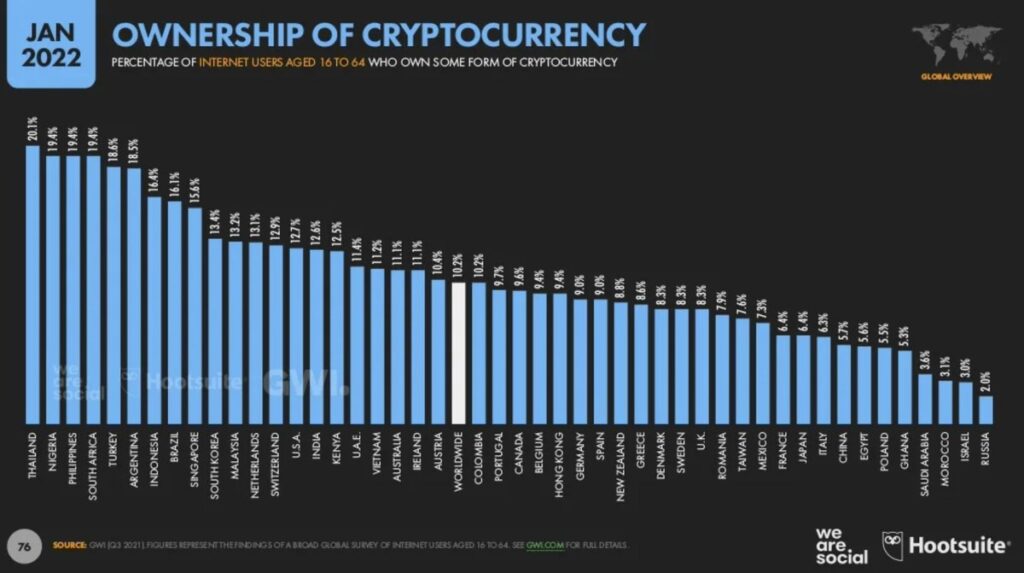

正直に言って挫折するポイントが多く、日本人の仮想通貨保有率は人口の6.4%という統計からもわかるように世界からかなり遅れを取っています。

とはいっても世界は確実に「Web3.0」へと舵を切っています。

各国のVenture Capital によるWeb3.0ドメインへの急激な投資拡大やNFTの高騰は、まさにこれから来るビッグウェーブの前兆とも言えるでしょう。

課題その②:自己責任の度合いが強い

「Web3.0」に残された課題の二つ目は、自己責任の度合いが強いことです。

仮想通貨はメタマスク等のウォレットで保管するのですが、アドレスは0x8~といった複雑な英数字の羅列で表記されていて正直扱いづらいのです。

ブロックチェーンの性質上、アドレスを一文字でも間違えると送金した資産をすべて失うリスクがあり、取り扱いは慎重になる必要があります。

またウォレットのパスワード(秘密鍵)を不正に聞き出し、ハッキング被害に遭うといった事件が日常茶飯事に起きているのです。

具体例をあげると、2月20日Openseaユーザーに公式を装ったフィッシング詐欺メールが送信されました。

騙されてクリックしたユーザーのうち32名がハッキングに遭い、総額約3億円相当が盗まれるという事件が起きたのです。

上記の画像は、実際に私のもとに来た詐欺メールです。

比較のため以前OpenSea公式から送られてきた画像も次に載せておきます。

メールを見比べた率直な感想はいかがでしょうか?

純粋な方なら疑いもしないぐらい巧妙に作られていますよね。

こういう時の判断は自身のクリプトリテラシーに依存するので、知識がない初心者はすぐ詐欺に遭ってしまう世界です。

SNSでも同様の被害が多発しており、安易にTwitterなどで質問をすると初心者だと見なされ詐欺師が群がってくるなんて事もあるのです。

Web3.0界隈の合言葉で「DYOR」という言葉があるように、わからないことは自身で調べて解決する能力が求められるのです。

【用語メモ】

・DYOR...Do Your Own Researchの略で自分で調べてねという意味

課題その③:各種法制度が整っていない

Web3.0に残された課題の三つ目は、各種法制度が整っていないことです。

既にお気づきかもしれませんが、日本の法律整理はまったく追いついていません。

実際問題、今の日本でWeb3.0関連のビジネスを行うのはほとんど不可能に近いのです。

現状の日本はトークンで30億円調達しても30億円持っていかれる無理ゲー税制…(図は日経)。そりゃ人材が海外に流れるのは当然で、NFT特別担当の平議員 @TAIRAMASAAKI 知見も危機感もありそうなので全力応援する🚩 pic.twitter.com/oYs1WQ1Q2m

— とち(✍,)❘( )|超NFTブログ×WJNC!!|S0U (@tochi1203) 2022年2月5日

クリプト最大メディアであるCoinDeskも「日本の仮想通貨に対する法律はひどすぎる」といった内容の記事を書くぐらいです。

日本発のパブリックブロックチェーンであるAsterNetworkを立ち上げた渡辺創太氏(@Sota_Web3)も、Web3.0ビジネスを海外でやらざるを得なかった日本の税制について自身のnoteで言及されています。

日本の法律が整っていないことで優秀な起業家はこぞって海外に出ており、人材流出が国会でも著しく問題視されているのです。

とはいっても悲報ばかりではなく、衆議院議員の河野太郎氏(@konotarogomame)は自身のTwitterで『自民党内で税制改正すべく議論している』と発言されています。

日本がクリプト後進国となってしまうかは、法律が占める割合が大半なので今後自民党の動向には要注目です。

課題その④:中央集権解決は理想で終わる?

Web3.0に残された課題の四つ目は、中央集権問題は解決するのか?という懸念点です。

実際にこの問題は解決できるのかといった議論が各地で起きています。

この議論の発端となったのは、Twitter元CEO ジャック・ドーシー氏(@jack)のツイートでした。

意訳すると次の通りです。

「Web3はあなた達ではなくVC(ベンチャーキャピタル)やLP(リミテッド・パートナー)など投資家のものとなる。中央集権型のものにWeb3というラベルを貼っているだけ。」

VCなどのベンチャー投資家がWeb3スタートアップ企業に投資する理由は、将来的に莫大なリターンを得るためです。

これは資本主義の効率を追求した当然の結果ともいえます。

つまり、VCが投資をしているなら脱中央集権とは言えないという痛烈な批判なのです。

さらにジャック・ドーシー氏の意見に同調するように、テスラ社のCEO イーロン・マスク氏もツイートを行いました。

「誰かWeb3を見た人はいますか?私には見つけられないのだが。」

これを見たジャック・ドーシー氏は次のように返信しています。

「それはきっとa~zの間のどこかにあるよ」

Web3に多額の資金を投じているVCのAndreessen Horowitz(@a16z)を皮肉った内容で返信したのです。

その後ジャック・ドーシー氏は次の風刺画をリツイートしています。

この一連の流れを見ていただくと中央集権問題は本当に解決するのか?それとも理想で終わるのか?疑問に思うのも当然です。

「Web3.0」はVCによって中央集権化してしまうのか、今後の動向に目が離せません。

Web3.0は理想から実現に向かう

ここまでかなり長文になりましたが、読んでいただき誠にありがとうございます。

「Web3.0」の世界をより深く理解できたのではないでしょうか。

現在のインターネットの深刻な課題や「Web3.0」への巨大なムーブメントを肌で感じていただけていたら嬉しく思います。

最後に簡単に内容を振り返りつつ、未来に備えて私達が出来ることを筆者の考えからお伝えします。

まず「Web3.0」とは次の思想から始まりました。

「支配者に奪われたインターネット空間を私達の手に取り戻そう」

その背景にある「Web2.0」の深刻な問題を解決するための必然的な流れだと言えるでしょう。

「Web3.0」は世界が求めている理想の社会で、実現にむけ次の分野で進化していくと予想されます。

- Defi

- DAO

- NFT

- ブロックチェーンゲーム

- Metaverse(メタバース)

- 分散型SNS

とはいっても現実は様々な課題を抱えており、完全な実現はもう少し先の未来となります。

しかし理解していただきたいのは、数十年前から続くインターネットの世界は、大きな転換期にあるということです。

a16zの投資家クリス・ディクソン氏(@cdixon)は次のようにツイートしています。

「Web3以前は、一般ユーザーと起業家は制限付きのWeb1か中央集権型のWeb2のどちらかを選ぶ必要があった。Web3では、今までの時代の良い点だけをまとめた新しい道が開かれる。まだ新しい動きだけど、今のうちに参加しておくのが吉」

日本でも2022年に入ってから、国内VCが本腰をあげてWeb3.0領域で投資先を探しており、Skyland Ventures CEO 木下氏(@kinoshitay)の発言が一時物議を醸していました。

こういった事実を踏まえ、私達が未来に備えて出来ることを次にまとめました。

- 仮想通貨取引所を開く

- 仮想通貨に投資をしてみる

- NFTアートを買ってみる

- 最新のテクノロジーに触れてみる

- 興味をもった分野を深堀りしてみる

- Web3.0領域のビジネスを知る

まずは上記のどれでも良いので、自分自身が興味を持った物に対して真剣に向き合ってみて下さい。

「百聞は一見にしかず」という言葉があるように、行動することで得られるリターンは計り知れません。

仮想通貨はボラリティ(価格変動)が大きく、投資した銘柄が10倍になる可能性も大いにしてあります。

とはいえ逆に激減するリスクも否めないので、余剰資金で始める事をオススメします。

「Web3.0」の世界は今まさに激動の時代を迎えようとしています。

なぜなら「Web2.0」の世界のように市場が成熟しておらず、誰もが次世代の勝者になれる可能性を秘めており、今後さらに参入者が増えると予想出来るからです。

ここで最後に、ビジネスにおいて最も重要な四つの要素をお伝えします。

- 「市場規模」

- 「参入障壁」

- 「競争優位性」

- 「時代の波に乗る」

今のWeb3.0領域は上記の要素全てを満たしていると私は確信しています。

その理由は次の通りです。

・市場規模は拡大し続けている

・高いリテラシーが必要=参入障壁

・新興市場に早期参入=競争優位性

・ 世界的ムーブメント=時代の波に乗れる

これは起業家・投資家どちらにも言えることですが、各国のVCがWeb3.0領域に多額の資金を投資している理由を考えれば、自ずと未来は予想できるのではないでしょうか?

ワクワクする未来にむかって、歩みを止めず、一歩づつ共に前進して行きましょう!